Le rôle clé de la médiation

La médiation occupe une place centrale dans l’écotourisme. Elle permet de créer un pont entre les visiteurs, les territoires naturels et les communautés locales, en facilitant la compréhension mutuelle, en enrichissant l’expérience touristique et en renforçant l’engagement des publics.

Définition de la médiation

La médiation désigne l’ensemble des actions qui visent à interpréter, expliquer, contextualiser un environnement naturel ou culturel, afin d’en favoriser la compréhension et le respect. Elle se situe à l’intersection de la pédagogie, de la communication, de la culture et de l’environnement.

Elle est assurée par divers profils : guides écotouristiques, animateur nature, interprètes du patrimoines, médiateurs culturels et scientifiques, membres des communautés locales, les hébergements et les musées.

Fonctions de la médiation

-

Informer et éduquer : donner du sens à ce que le visiteur voit, ressent ou découvre. Par exemple, expliquer les interactions entre les espèces d’un écosystème ou le rôle d’une pratique agricole traditionnelle.

-

Sensibiliser : faire prendre conscience des enjeux environnementaux, sociaux ou culturels du territoire, et encourager des comportements respectueux.

-

Prévenir les conflits d’usage : en clarifiant les règles à suivre, les raisons des restrictions d’accès, ou les besoins des populations locales.

-

Valoriser les cultures locales : en racontant des histoires, en transmettant des savoirs et en renforçant l’image positive des communautés hôtes.

-

Créer un lien émotionnel : transformer une simple visite en expérience significative. Un visiteur touché par un récit ou un paysage bien expliqué devient souvent un ambassadeur de la protection de ce lieu.

Outils et approches de médiation

-

Visites guidées thématiques

-

Interprétation de la nature (observation accompagnée, analyse de traces, lecture de paysage)

-

Expositions, bornes interactives, livrets-jeux

-

Rencontres avec les habitants

-

Supports numériques immersifs (réalité augmentée, audioguides, podcasts)

-

Récits oraux, contes ou légendes liés au territoire

Un levier pour un tourisme durable

La médiation n’est pas une simple animation : elle est un levier stratégique pour :

-

Allonger le temps de séjour par des activités de découverte approfondie ;

-

Favoriser une fréquentation mieux répartie dans l’espace et dans le temps ;

-

Transformer les touristes en acteurs conscients et responsables de la protection des sites visités.

Moyens de mise en œuvre

-

Briefings à l’arrivée : introduction systématique aux règles de conduite et aux spécificités du site (faune/flore, cultures locales, zones interdites).

-

Signalétique pédagogique : panneaux informatifs le long des sentiers, dans les hébergements ou lieux d’accueil, avec explications simples et visuelles.

-

Visites guidées par des experts ou des habitants : pour transmettre un savoir authentique et contextualisé.

-

Ateliers ou activités participatives : reboisement, nettoyage de plages, artisanat traditionnel, cuisine locale, observation encadrée de la faune.

-

Supports numériques et ludiques : applications, vidéos, quiz, podcasts ou brochures interactives pour divers publics, notamment les enfants et adolescents.

-

Charte du voyageur responsable : engagement écrit ou symbolique que les visiteurs signent, illustrant leur adhésion aux principes de l’écotourisme.

Adapter le discours

La pédagogie doit être adaptée au profil du public : on n’expliquera pas les mêmes choses à un groupe scolaire, à une famille, ou à des touristes experts en biodiversité. Le ton doit rester positif et mobilisateur, pour éviter la culpabilisation et encourager l’adhésion.

Cette vidéo présente des exemples de médiation :

Source : Vidéo Youtube « L’importance de la médiation » par Le Média du Voyage Durable.

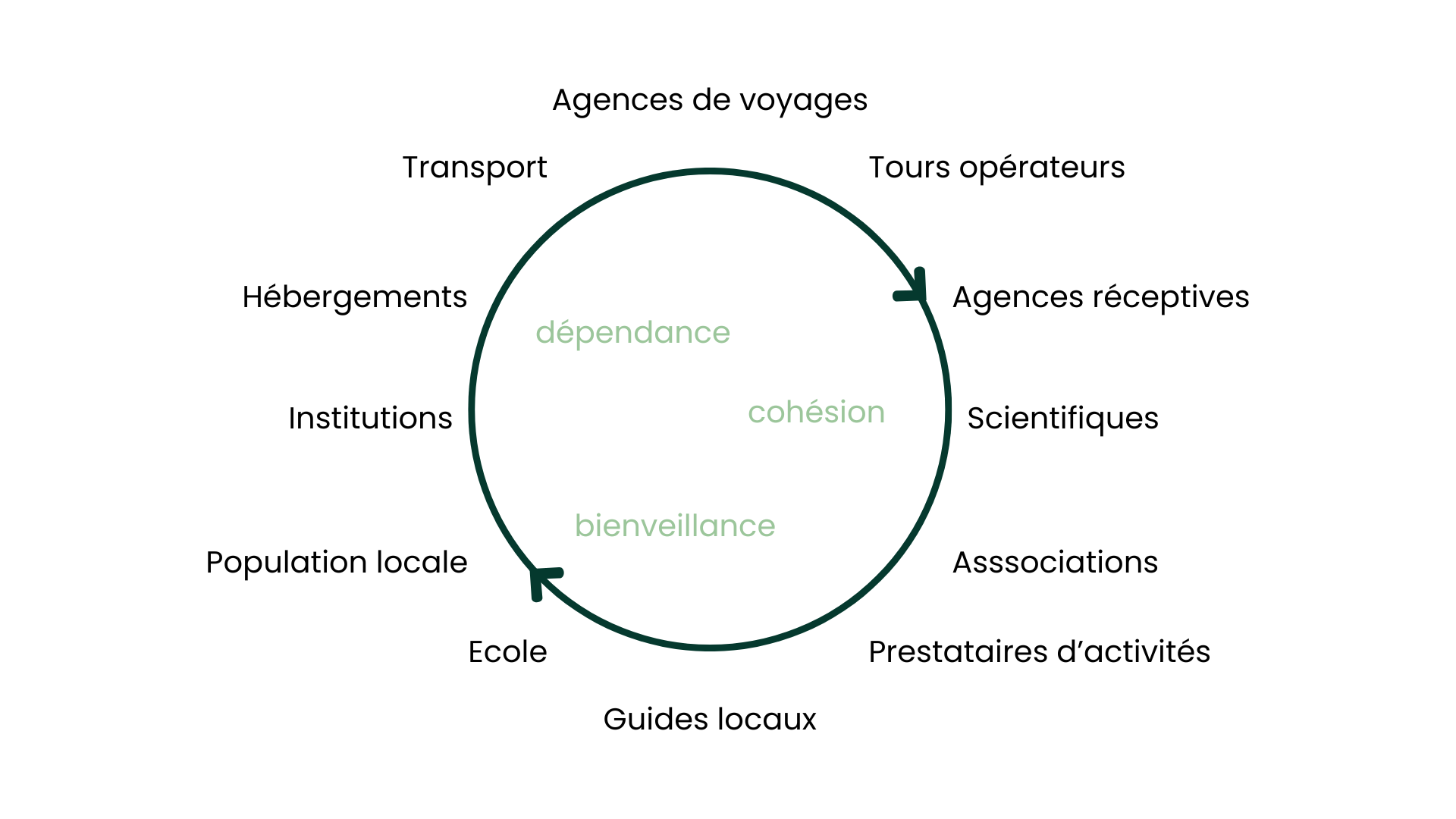

Gouvernance territoriale dans l’écotourisme

Le développement de l’écotourisme ne peut être efficace ni durable sans une gouvernance territoriale participative et inclusive. Cela signifie que l’ensemble des acteurs concernés – publics, privés, associatifs et communautaires – doivent être impliqués dans les processus de décision, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des projets.

Mettre en place une gouvernance territoriale efficace est un véritable défi. Réunir l’ensemble des parties prenantes autour d’une vision commune n’a rien d’évident. Les intérêts peuvent diverger, les priorités ne sont pas toujours alignées, et les rapports de force peuvent freiner les dynamiques de concertation.

Trouver un consensus demande du temps, de la patience et un important travail de médiation. Dans certains cas, parvenir à un accord équilibré entre les différents acteurs peut prendre plusieurs années. Pourtant, cette lenteur apparente est souvent le prix à payer pour construire des projets légitimes, solides et durables, qui respectent les réalités locales et les sensibilités de chacun.

Suivi, évaluation et adaptation

Cette étape permet de vérifier en continu que le projet d’écotourisme respecte ses objectifs initiaux (protection de l’environnement, bénéfices pour les communautés, éducation des visiteurs) et de corriger les dérives si nécessaire.

Objectifs du suivi et de l’évaluation

Évaluation des impacts environnementaux

Il est essentiel de mesurer les effets de l’activité touristique sur l’environnement local. Cette évaluation comprend l’observation de phénomènes tels que l’érosion des sols, la dégradation des écosystèmes, la perturbation de la faune sauvage, la pollution (déchets, bruit, eau) et la consommation excessive des ressources naturelles. L’objectif est de détecter toute forme de pression écologique susceptible de compromettre la durabilité du site.

Analyse des retombées socio-économiques

L’un des piliers du tourisme durable consiste à garantir que les communautés locales bénéficient réellement des retombées économiques générées par le tourisme. Il convient donc d’analyser si les habitants perçoivent des revenus suffisants, s’ils accèdent à des emplois décents, et s’ils sont véritablement impliqués dans les processus décisionnels et les activités touristiques. Cette approche favorise l’appropriation du projet par les populations et renforce la cohésion sociale.

Suivi de la qualité de l’expérience touristique

Pour assurer la pérennité de l’offre touristique, il est important de recueillir régulièrement les retours des visiteurs. Cela implique d’évaluer leur niveau de satisfaction globale, leur perception de l’accueil, la qualité des services, ainsi que le respect des engagements en matière de durabilité et de protection de l’environnement. Ces informations permettent de vérifier que l’expérience proposée est à la hauteur des attentes et cohérente avec les valeurs écologiques mises en avant.

Adaptation et amélioration de la gestion

Enfin, une gestion efficace nécessite une capacité constante à s’ajuster face aux problématiques rencontrées. Cela comprend l’identification et la résolution de difficultés telles que la surfréquentation de certains sites, l’insuffisance ou la mauvaise lisibilité de la signalisation, les conflits d’usage entre visiteurs et habitants, ou encore les limites des infrastructures existantes. Des ajustements adaptés, fondés sur des données concrètes, permettent d’assurer un équilibre entre attractivité touristique, préservation des ressources et bien-être des populations locales.

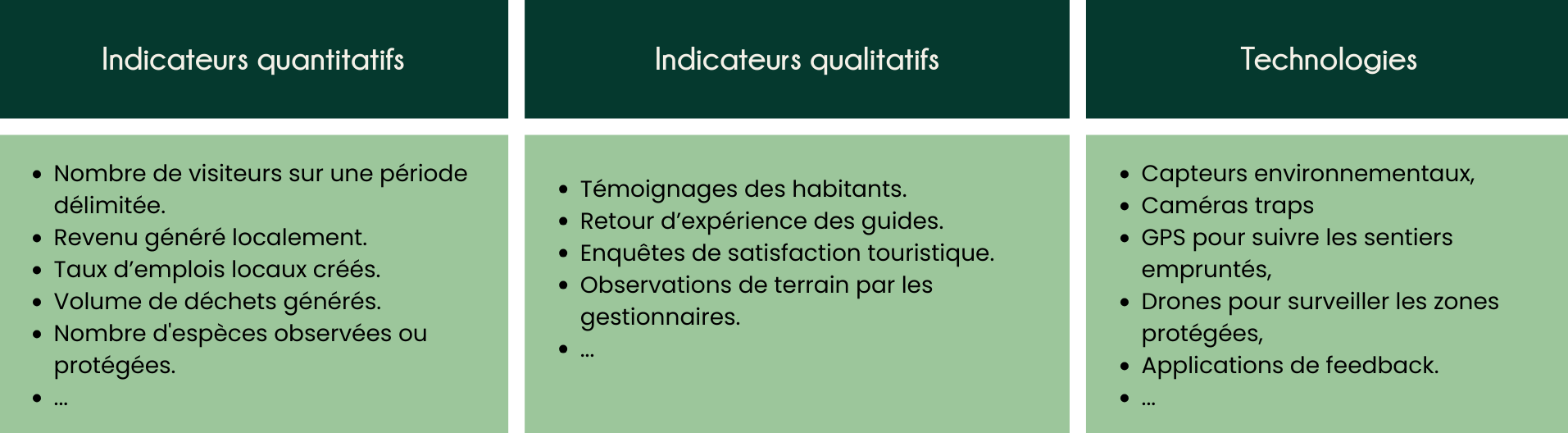

Outils et méthodes utilisés

Pour assurer un suivi efficace des actions mis en place, il est essentiel de mettre en place des indicateurs clés de performance (KPI). Le tableau ci-dessous propose quelques exemples, mais il en existe une grande variété, à adapter en fonction de vos objectifs et de votre secteur d’activité. »

Adaptation et gestion adaptative

Le suivi seul ne suffit pas : les résultats doivent être utilisés activement pour ajuster les pratiques. C’est le principe de la gestion adaptative :

Elle peut se traduire par différentes mesures correctives, telles que :

-

Réguler la fréquentation en cas de surfréquentation : cela peut impliquer la mise en place de quotas d’accès, la modification des itinéraires ou encore des restrictions temporaires afin de préserver les milieux sensibles.

-

Renforcer les actions de sensibilisation lorsque des comportements inappropriés sont observés, comme le nourrissage d’animaux sauvages ou le non-respect des consignes de sécurité.

-

Proposer des formations complémentaires aux acteurs locaux (guides, personnels d’accueil, agents de terrain) dès lors que des besoins en compétences ou en connaissances spécifiques sont identifiés.

-

Améliorer ou adapter les infrastructures d’accueil (toilettes sèches, dispositifs de tri des déchets, signalétique claire et multilingue, etc.) si les aménagements actuels ne répondent plus aux exigences de confort, de sécurité ou de respect de l’environnement.

Cycle continu

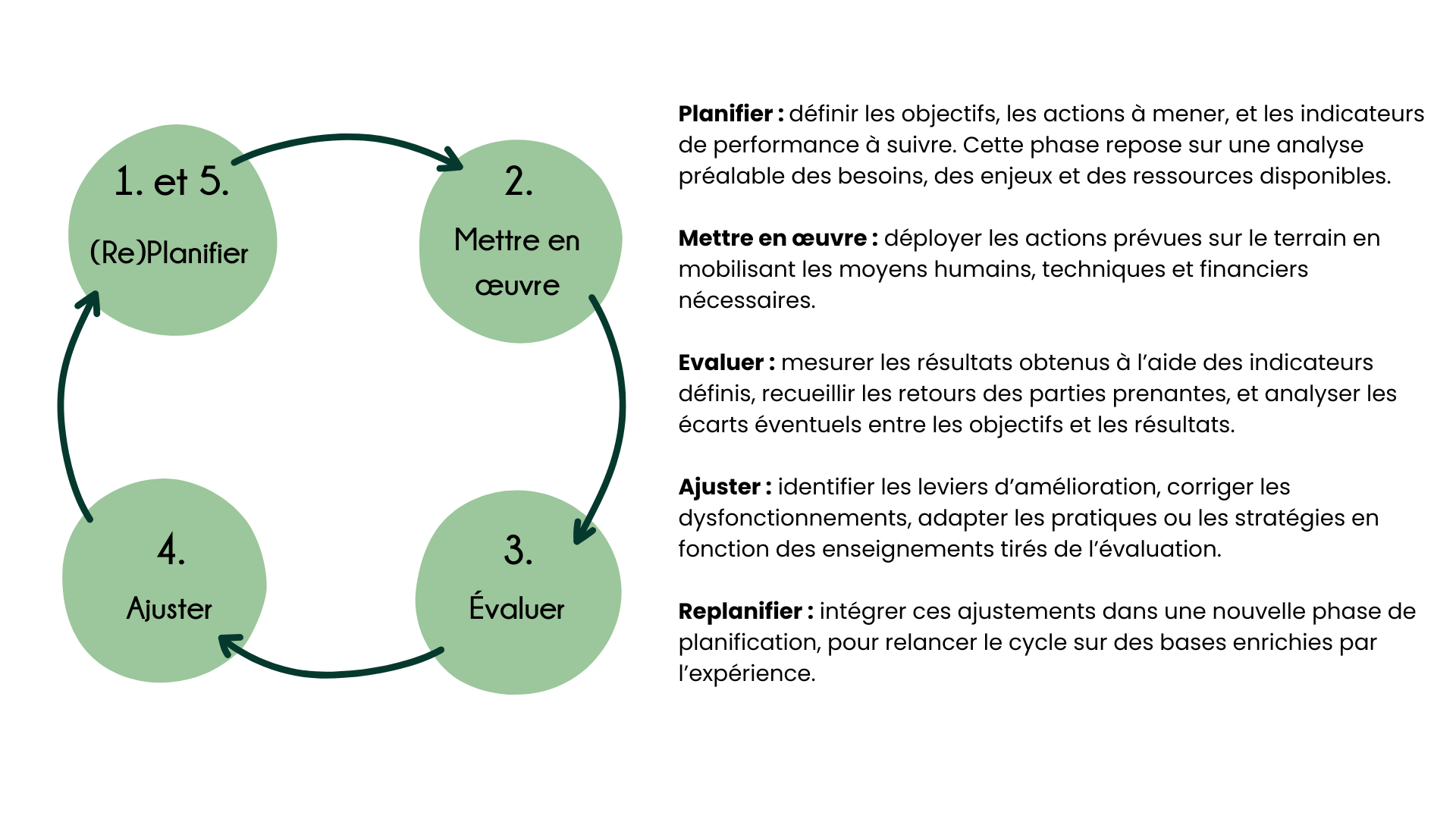

Le suivi, l’évaluation et l’adaptation s’inscrivent dans un cycle d’amélioration continue, essentiel pour une gestion efficace et réactive. Ce processus dynamique repose sur une boucle itérative composée de plusieurs étapes interdépendantes :

Ce mécanisme d’apprentissage et d’adaptation continue constitue la clé d’une gestion agile, capable de répondre aux évolutions du contexte et aux imprévus.

En résumé

Le suivi, l’évaluation et l’adaptation sont indispensables pour que l’écotourisme reste viable, équilibré et fidèle à ses engagements écologiques et sociaux. Sans cette étape, les bonnes intentions peuvent se transformer en tourisme de masse déguisé, au détriment de la nature et des populations.

Choisir ses partenaires ou son partenaire

L’écotourisme et le respect du bien-être animal poursuivent des objectifs convergents : durabilité, éthique, préservation des écosystèmes et considération de tous les êtres vivants. Ces principes ne sont pas théoriques : ils doivent guider concrètement le choix des partenaires et prestataires.

Si nul n’est parfait, il est essentiel d’opter pour les solutions les plus respectueuses, en tenant compte de l’ensemble des dimensions : environnementale, sociale, culturelle et économique. Le “comment” prime sur le “quoi” : la manière dont les activités sont conçues, encadrées et évaluées fait toute la différence, de même pour le choix de l’hébergement.

Choisir un bon prestataire ou partenaire, c’est donc rechercher une cohérence entre discours et pratiques. Cela implique notamment :

-

Une attention sincère au bien-être animal : pas seulement éviter la maltraitance, mais aussi s’assurer que les interactions humaines/animales sont limitées, contrôlées et respectueuses des besoins biologiques et comportementaux des espèces.

-

Une posture d’écoute et d’adaptation : privilégier les structures capables de remettre en question leurs pratiques, d’ajuster leurs offres en fonction des retours de terrain et des avancées scientifiques.

-

Une approche systémique : considérer les impacts globaux d’une activité (sur la faune, la flore, les communautés locales, les visiteurs) et rechercher des bénéfices partagés à long terme.

-

Un engagement démontrable : bilans d’impact, chartes éthiques, implication dans des démarches collectives de progrès (réseaux, associations, projets de territoire…).

En somme, il ne s’agit pas simplement de sous-traiter une activité, pour les professionnels du tourisme, mais de co-construire un projet de tourisme responsable, en phase avec vos valeurs, vos engagements et ceux de vos partenaires.