Pourquoi s’engager vers l’écotourisme ?

La RSE au cœur de la révolution professionnelle

Le secteur du tourisme est en pleine mutation. Face aux défis environnementaux, sociaux et éthiques, vous êtes donc appelé à repenser vos pratiques.

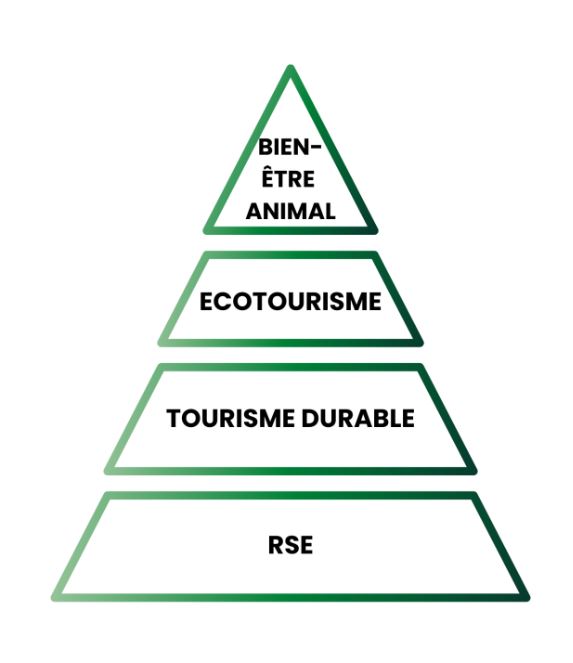

Pour mieux comprendre les différents niveaux d’engagement dans une démarche responsable, on peut s’appuyer sur une pyramide pédagogique composée de quatre grands niveaux, du plus large au plus spécifique.

Nous vous proposons d’adopter ce procédé en priorité si vous êtes vendeurs de voyages. En effet, il est souvent plus simple et efficace de débuter par un sujet fédérateur et engageant. Les thématiques liées aux animaux, à la nature ou à l’évasion suscitent un fort intérêt et permettent d’initier plus facilement une démarche de responsabilité sociétale.

Attention toutefois : vouloir traiter toutes les thématiques RSE d’un coup peut vite devenir contre-productif, voire anxiogène. Il est préférable d’adopter une approche progressive. Concentrez-vous d’abord sur un enjeu prioritaire, mettez en place des actions concrètes, puis élargissez votre démarche progressivement à d’autres axes. L’important n’est pas la vitesse d’exécution, mais la qualité et la cohérence de votre engagement.

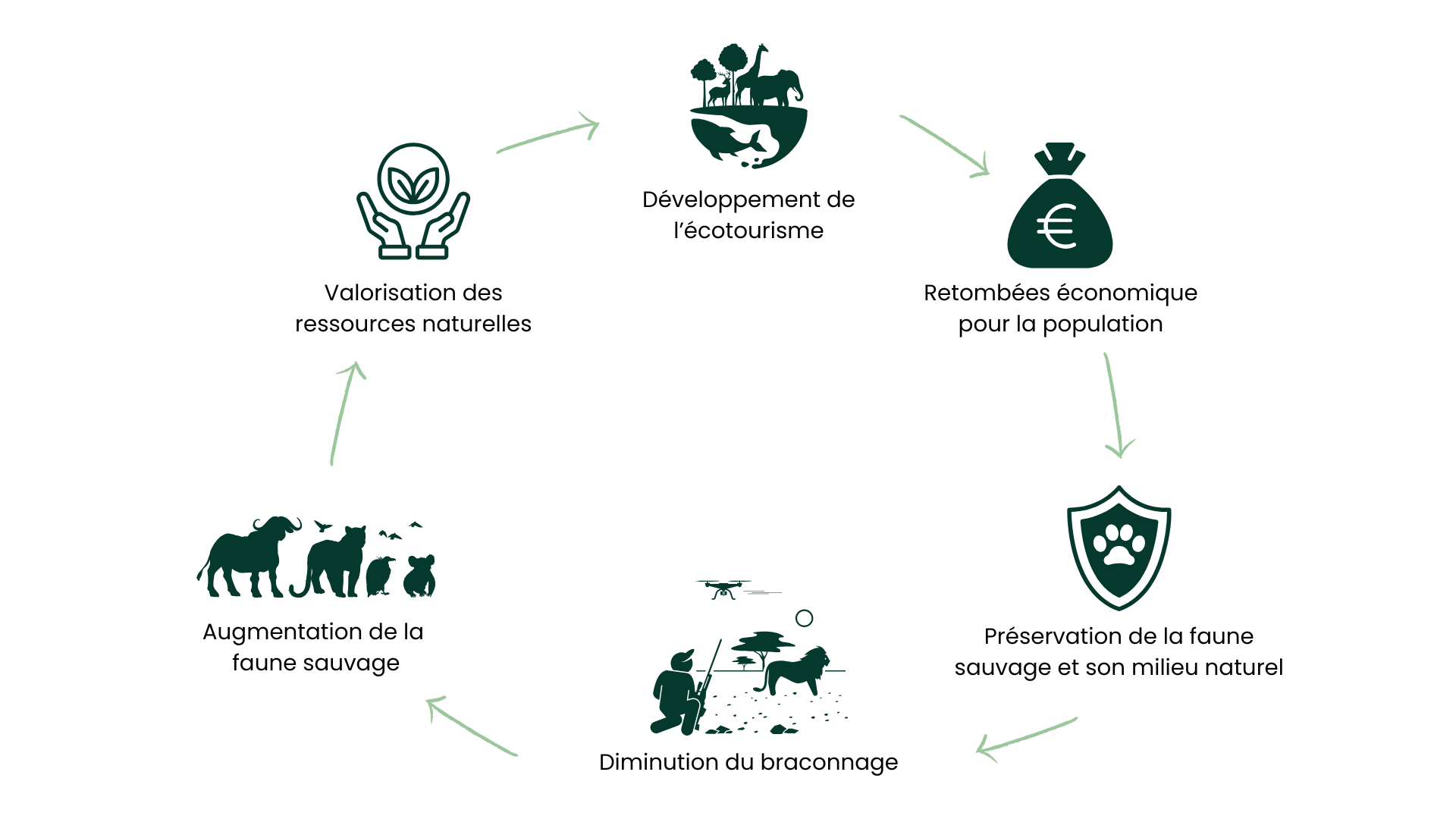

Fonctionnement de l’écotourisme

L’écotourisme repose sur un équilibre entre tourisme, environnement et communautés locales.

Vous l’aurez compris, l’écotourisme vise à permettre aux voyageurs de découvrir des milieux naturels sans les dégrader, tout en bénéficiant aux populations locales et en protégeant la biodiversité.

De plus en plus de pays s’engagent pour un tourisme plus durable en faveur de la biodiversité.

Levier de développement

Un levier environnemental

Les revenus générés permettent de financer la gestion des parcs nationaux, des réserves naturelles et des programmes de conservation. Ainsi les voyageurs et le pays d’accueil participent à la préservation de la biodiversité.

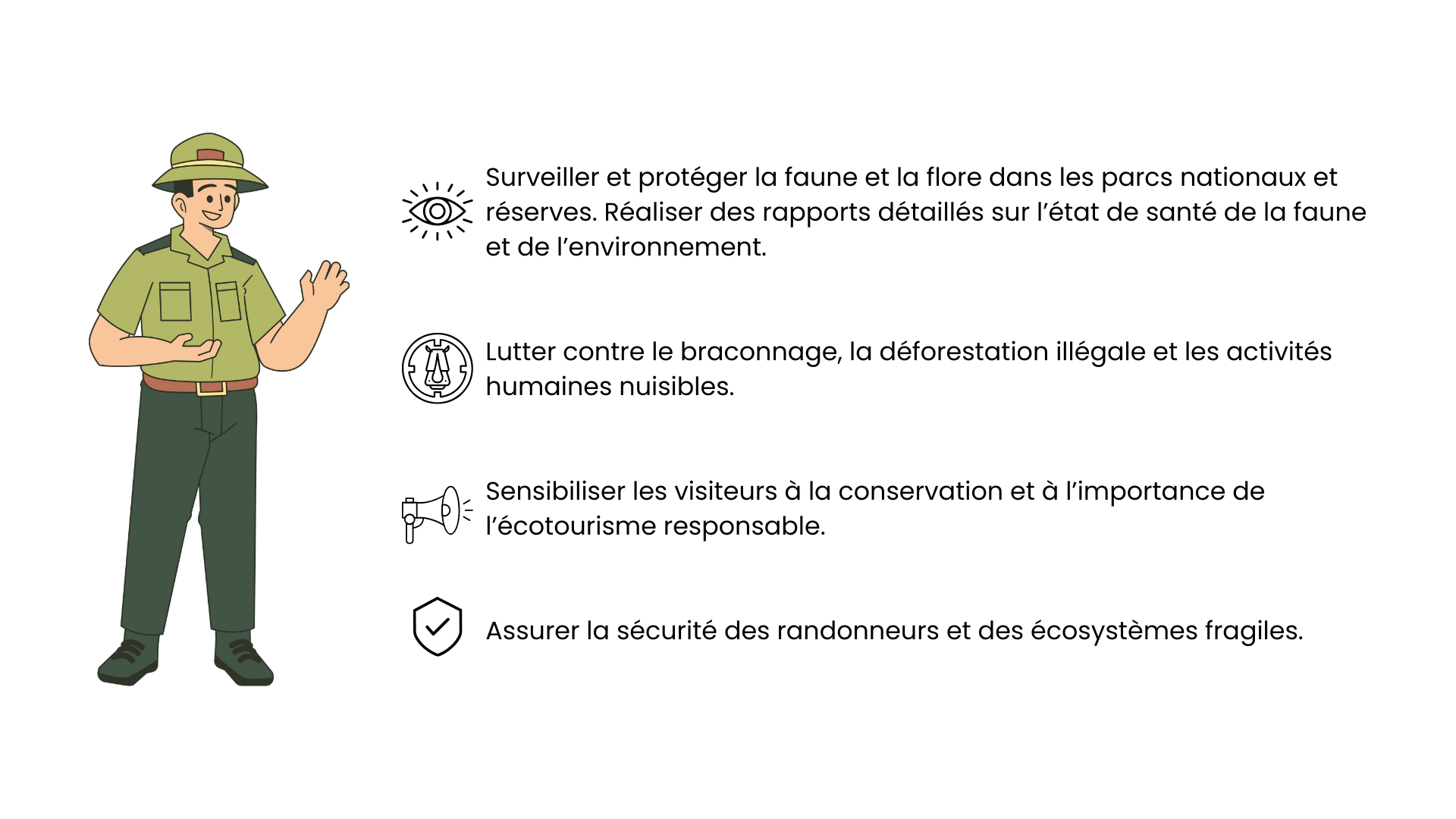

Rôle des écogardes pour la préservation de la faune et de l’environnement :

L’écotourisme encourage des pratiques durables comme le choix d’hébergements écoresponsables ou d’activités non nocives pour l’environnement ce qui permet de réduire l’empreinte écologique du voyage.

Des activités en faveur de la biodiversité :

Les activités réalisées durant un voyage ont un impact significatif sur l’environnement, mais ce n’est pas toujours le premier aspect auquel on pense lorsqu’on évoque le tourisme durable.

Comme abordé dans les chapitres 1 et 2, chaque activité peut avoir des conséquences sur les écosystèmes. Par exemple, la pratique du quad dans le désert peut endommager les rares végétaux présents dans les dunes, modifier les paysages par un passage répété et perturber le peu de faune sauvage sur place.

Dans une démarche d’écotourisme, il est essentiel d’intégrer au moins une activité qui soutient la biodiversité, que ce soit en contribuant à sa préservation ou à sa restauration.

L’écotourisme renforce également le lien entre l’humain et la nature. En favorisant l’observation, le respect et la compréhension de la biodiversité, il encourage une cohabitation harmonieuse avec les écosystèmes. Les voyageurs prennent conscience de leur impact et adoptent des comportements plus responsables.

Voici quelques exemples d’activités respectueuses de l’environnement :

Randonnée guidée avec un guide naturaliste

Randonnée guidée avec un guide naturaliste

Accompagné d’un expert, le randonneur découvre la faune et la flore locales tout en apprenant à les respecter. Le guide sensibilise sur les comportements à adopter pour ne pas perturber les animaux ou abîmer les végétaux, ce qui aide à préserver les écosystèmes fragiles.

Participation à des actions de reforestation

Participation à des actions de reforestation

Planter des arbres, des mangroves ou rebouturer des coraux dans des zones dégradées contribue à restaurer les habitats naturels, à lutter contre l’érosion des sols et à absorber le dioxyde de carbone. Ces actions participent directement à la lutte contre le changement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité. Attention à bien se renseigner sur les pratiques car certaines ne sont pas éthiques et peut engendrer des problèmes sur un écosystème entier et des communautés locales.

Nettoyage de plages ou de sentiers

Nettoyage de plages ou de sentiers

Ramasser les déchets dans les espaces naturels empêche la pollution, protège les animaux marins et terrestres et maintient le fonctionnement de l’écosystème. Cette activité sensibilise également les participants à l’impact des déchets sur l’environnement.

Observation responsable des animaux sauvages

Observation responsable des animaux sauvages

Observer la faune dans son milieu naturel, avec des règles strictes et souvent un guide, permet de limiter le stress et les risques pour les animaux. Cela favorise aussi leur protection en éveillant la conscience des visiteurs à la fragilité des espèces.

Agritourisme ou visite de fermes biologiques

Agritourisme ou visite de fermes biologiques

Découvrir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, comme l’agriculture biologique ou les techniques traditionnelles, permet de comprendre l’importance d’un mode de production durable qui préserve les sols, la qualité de l’eau et la biodiversité.

Ateliers de sensibilisation à la biodiversité locale

Ateliers de sensibilisation à la biodiversité locale

Ces ateliers éducatifs expliquent les particularités des écosystèmes locaux, les menaces qui pèsent sur eux, et les gestes simples que chacun peut adopter pour contribuer à leur protection avec l’aide d’associations locales.

Participation à des suivis scientifiques citoyens

Participation à des suivis scientifiques citoyens

Les touristes peuvent aider les chercheurs en collectant des données sur la faune, la flore ou la qualité de l’environnement. Cette collaboration contribue à améliorer les connaissances et les actions de conservation.

Découverte de la nature en mobilité douce

Découverte de la nature en mobilité douce

Utiliser des moyens de transport doux comme le vélo ou le kayak limite la pollution et l’érosion causées par les véhicules motorisés. Cela permet de visiter des espaces naturels sensibles sans les dégrader en ayant un comportement .

Malheureusement si le tourisme s’arrête, les premiers à en pâtir sont les animaux sauvages. En effet, on assiste à une recrudescence de braconnage, comme cela a été le cas avec Rafiki un magnifique gorille à dos argenté en Ouganda lors de la Covid-19.

Vous pouvez lire l’article si vous souhaitez en savoir plus.

Un levier social

L’écotourisme joue un rôle essentiel dans l’implication des communautés locales. Les habitants sont souvent formés pour devenir guides, artisans ou gestionnaires d’hébergements, ce qui crée de l’emploi et valorise les savoir-faire du territoire. Cette participation active permet aux communautés de tirer directement profit du tourisme, tout en gardant le contrôle sur leur patrimoine naturel et culturel.

Exit le folklore

La valorisation des savoirs traditionnels est aussi au cœur de cette approche. Loin du folklore ou de la mise en scène, il s’agit de mettre en lumière les cultures locales dans le respect de leur authenticité. Les visiteurs découvrent ainsi les pratiques artisanales, culinaires ou spirituelles transmises de génération en génération.

Si l’on souhaite reconstituer une époque ou représenter le mode de vie des populations locales, il est essentiel d’éviter les stéréotypes et toute forme d’exploitation humaine, comme ce fut tristement le cas avec le « Village de Bamboula ».

S’il s’agit d’une reconstitution il faut en informer les visiteurs et les acteurs doivent être décemment payés et bénéficier de condition de travail appropriées.

Lors de notre visio nous aborderons le sujet du peuple vedda.

Transformation de son activité professionnelle

L’écotourisme peut transformer des activités nuisibles en pratiques positives. Par exemple, une zone autrefois exploitée de manière intensive peut devenir un espace de sensibilisation à l’environnement ou un lieu d’accueil pour la faune. Ce changement de perspective contribue à restaurer les milieux naturels tout en apportant une valeur économique et sociale durable.

Exemples de transformation d’activité vers une activité positive :

Témoignage de Elysée qui a changé d’activité professionnelle.

Des braconniers deviennent aussi des écogardes. Le métier reste certes très difficile parfois au péril de leur vie mais ils bénéficient d’un salaire chaque mois. Ce qu’ils recherchent principalement est la stabilité financière pour pouvoir vivre mieux et subvenir aux besoin de la famille. Leurs conditions de vie sont nettement améliorer et peuvent avoir accès à la santé et à l’éducation. De même pour des pêcheurs qui deviennent des guides de whale watching ou des moniteurs de plongée. Ces personnes connaissent mieux que quiconque les spots pour observer la faune sauvage, ce sont de véritables pisteurs.

La place des femmes évolue

D’ailleurs des écogardes femmes, aussi appelées rangers ou gardiennes de la nature, sont présentes dans de nombreux pays du monde. Leur rôle est essentiel dans la protection de l’environnement, la surveillance des parcs naturels et la lutte contre le braconnage. Leur présence dans un secteur historiquement masculin contribue également à l’émancipation des femmes, en particulier dans les zones rurales.

- Les Black Mambas en Afrique du Sud : cette unité est une des premières équipes de rangers entièrement féminines. Créée en 2013, elle opère dans le parc national Kruger, l’un des plus touchés par le braconnage de rhinocéros. Ces femmes, souvent issues de communautés locales, sont formées pour la surveillance, l’éducation environnementale et la prévention. Leur approche non armée, basée sur la dissuasion et l’engagement communautaire, a prouvé son efficacité.

- Les Akashinga au Zimbabwe : le programme Akashinga (« Les courageuses » en shona) emploie des femmes issues de milieux défavorisés, souvent survivantes de violences ou veuves. Elles reçoivent une formation militaire et écologique pour lutter contre le braconnage. Contrairement aux Black Mambas, elles sont armées et mènent des opérations sur le terrain. Ce programme a un double impact : protéger la faune sauvage et offrir une voie d’indépendance économique et sociale à ces femmes.

- Les Forest Guards en Inde : de nombreuses femmes travaillent dans les forêts protégées comme gardes forestières forêts. Elles sont impliquées dans la surveillance des tigres, la lutte contre les incendies de forêt, le contrôle de la déforestation illégale et l’éducation des populations locales. Dans des états comme le Madhya Pradesh ou le Kerala, des programmes spécifiques favorisent leur recrutement et leur formation.

- Les femmes du Chitwan au Népal : Dans le parc national de Chitwan, des femmes ont été intégrées dans les équipes de rangers pour surveiller les populations de rhinocéros, tigres et éléphants. Leur présence améliore la communication avec les communautés locales et contribue à une meilleure acceptation des règles de conservation. Des initiatives communautaires encouragent aussi les femmes à s’impliquer dans la gestion des ressources naturelles.

Les écogardes femmes ne protègent pas seulement la biodiversité : elles transforment aussi les structures sociales. Elles deviennent des modèles dans leurs communautés, démontrant que les femmes peuvent occuper des rôles de leadership, même dans des environnements exigeants. Leur implication contribue à une conservation plus inclusive, à la paix sociale et au développement durable.

Un levier économique

En créant des emplois durables, cela contribue à la diversification de l’économie locale en soutenant des secteurs complémentaires comme l’artisanat, la production agricole locale ou les services de restauration et de transport et empêchant des activités nocives pour l’environnement. Ce dynamisme économique profite à toute la communauté, en valorisant les ressources locales sans les surexploiter.

Une activité peut paraître plus chère mais les retombées sont différentes et agissent en faveur du bien-être animal et des communautés locales. On retrouve un excellent rapport qualité/prix, de quoi faire rêver. La manière de « consommer » le voyage est donc différente du tourisme que l’on actuellement.

Enfin, ce type de tourisme renforce l’attractivité internationale des territoires engagés. En s’adressant à une clientèle consciente des enjeux environnementaux et sociaux, il permet de générer des revenus stables et éthiques, tout en respectant les équilibres naturels et culturels.

De plus, des études montrent que finalement un animal vivant vaut plus que mort et ce sur le long terme.

Par exemple avec une baleine :

| Valeur d’une baleine | Estimation | Remarques |

|---|---|---|

| Morte (chasse) | 30 000 – 80 000 $ | Bénéfice à court terme, destructeur |

| Vivante (tourisme) | Jusqu’à 2 000 000 $ | Bénéfice durable, soutient les communautés locales |

Voici un exemple de développement social, économique et environnemental : BERA en Inde

Source : Vidéo Youtube « Natgeo Wild Living With Predators » de Bera Safari Lodge.

Un ecolodge a été implanté dans la zone et de nombreux visiteurs viennent chaque année pour photographier les léopards.

Ce témoignage montre que l’écotourisme, combiné à une culture locale respectueuse de la faune, peut efficacement remplacer des activités destructrices comme l’exploitation minière tout en favorisant la cohabitation durable entre humains et prédateurs.

Comme vous pouvez le voir ces 3 leviers sont interconnectés et interdépendants.